캐나다 정부가 지난해 7월 미국의 전문직 취업비자(H-1B)를 소유한 인재들이 캐나다에서 일할 수 있도록 하는 제도를 신설했다. H-1B는 6년 이상의 실무 경험을 갖춘 고학력 외국인 인재에게 미국 취업을 허가하는 제도다. 미국이 검증한 글로벌 인력 확보 정책을 캐나다가 차용해 인재 확보에 나선 것이다. 효과는 바로 나타났다. 지난해 7월 캐나다 정부가 취업 신청 접수를 시작하자마자 총쿼터 1만 명이 단 하루 만에 마감됐다. 캐나다 정부는 대신 유학생이나 취업 허가 자격으로 체류하는 임시 거주자 수를 약 50만 명 줄이겠다고 발표했다. 저임금 외국인 노동자를 대상으로 문호을 좁힌 것은 이번이 처음으로 차별적으로 인력을 확보하겠다는 취지가 담겨 있다.

이민을 통한 캐나다의 인재 정책이 변곡점을 맞고 있다. 유학생과 영어에 서툰 외국인, 저숙련 근로자에 대해서는 문턱을 높이면서 정보기술(IT), 바이오 등 미래 산업을 이끌어갈 고급 인력은 적극 끌어 안고 있다.

캐나다는 지난해부터 고급 인재 확보에 팔을 걷어붙이고 있다. 미국 H-1B 비자 보유 인재를 겨냥한 정책이 대표적이다. 캐나다는 H-1B 비자 보유 인재들이 미국 영주권 획득에 실패할 수 있다는 불안감을 파고 들었다. 미국 영주권 획득 여부는 추첨으로 결정되기 때문이다.

캐나다는 이를 통해 미국 실리콘밸리의 인재들도 빨아들였다. CNBC에 따르면 지난해 7월 이후 약 4개월 동안 6000명 이상의 미국 내 H-1B 소지 인력이 캐나다로 떠났다. 마이크로소프트와 아마존 등 주요 기술 기업에서 해고 바람이 거세게 불면서 미국 정착 가능성에 대한 의구심이 커지던 시기였다. 한발 더 나아가 고급 인재들이 이민 요건을 사실상 우회할 수 있는 제도도 신설했다. 캐나다의 이민 제도는 항목별로 점수를 매겨 고득점자에게 영주권을 부여하는 방식이다. 지난해 2분기 일반 이민 지원자의 통과 점수는 529점이다. 과학자나 건축가·의료 등 24개 직군에 대해서는 주정부 등의 추천이 있다면 최대 600점을 부여하는 제도를 신설했다. 핵심 인재는 사실상 ‘프리패스’인 셈이다.

고급 인력이 유입되면서 기업의 인재 확보는 한결 수월해졌다. 박성원 세계한인무역협회(OKTA) 토론토지회장은 “현지 IT 기업에는 개발자 10명 중 9명이 인도인인 경우도 있다”며 “그만큼 고급 인재가 세계 각지에 유입되고 있기 때문에 전문직군도 채용 공고를 내면 지원자가 충분하다”고 전했다.

반면 임시 거주자들의 정착 가능성은 줄어들고 있다. 캐나다 이민부는 서울경제신문의 서면 질의에 “장관의 지시에 따라 임시직 근로자를 도입하는 기존 프로그램에 대한 검토를 실시할 것”이라며 “노동시장의 흐름에 맞춰 제도의 남용을 없애기 위한 작업 중”이라고 답변했다. 임시 거주자를 출산율 감소를 상쇄하는 관점에서 보던 기존 입장에서 선회한 것이다.

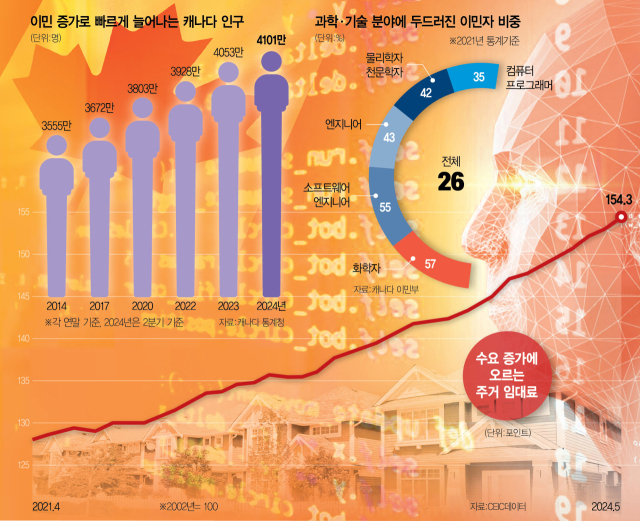

캐나다 인구는 10년 전 3500만 명에서 올 2분기 4100만 명을 돌파했다. 적극적인 이민정책 덕분이다. 그러나 이민에 따른 인구 증가가 경제에 독이 되고 있다는 지적이 쏟아졌다. 임시 거주자가 지난해만 80만 명 이상 급증하면서 임대료가 급등했다. 실업률도 치솟고 있다. 캐나다 실업률은 지난해 4월 5.1%에서 올 6월 현재 6.2%로 뛰었다. 최근 1년 사이 캐나다 정부가 유학생과 일반 취업 신청에 소극적으로 대응하는 배경이다. 이민부는 “캐나다는 이제 임시직 근로자에만 의존하는 경제의 함정(pitfalls of an economy)에서 빠져 나와야 한다”고 지적했다.

업계에서는 우려의 목소리가 나온다. 캐나다 상공회의소의 다이애나 팔머린벨라스코 이사는 “(농업과 제조업 등) 일부 업종은 팬데믹 전부터 만성적인 노동력 부족이었다”며 “임시 거주자 상한선은 경제에 피해를 줄 수 있는 데다 (임대료 등) 나라가 직면한 모든 문제에 대해 신규 이민자 탓만 해서는 안 된다”고 꼬집었다.

서울경제